暗闇から自分に光が照らされ注目を集める 「スポットライト」

「スポットライト」 とは、おおむねレンズやパラボラ状のリフレクター (反射板) を持ち、限られた特定の対象を明るく照らし出す照明器具や、それを用いた演出のことです。 言葉そのものは、スポット (spot/ 点や地点) のライト (light/ 光) となります。 商業施設で天井埋め込み式の照明器具を指すこともあります (ダウンライト)。

もっぱら 舞台 や映画、イベント のステージ、商品ディスプレイ台などで演出や視覚効果を高めるために使用され、観客らの注意を特定の人物や道具、場所に強く引きつける役割を果たします。 スポットライトは焦点を絞った強い光束を放つため、それ以外との間に対照的な明暗を生み出し、視覚的なドラマを作ることができます。 光が当たっていない部分の照明を落として、よりコントラストをはっきりさせる場合もあります。

光の当て方 (照明器具の位置) にはいくつか種類があります。 もっともよく知られていて一般にスポットライトで連想するのは、舞台におけるピンスポット (ピンスポットライト/ ピンスポ/ PIN) やセンターピンでしょう。 照明係のオペレータが手動で操作する照明器具で、観客席の後方にあるセンタールーム (照明調整室・ピンルーム) から対象を照らすことからこう呼ばれます。 ステージ奥にあればバックピン、横ならサイドピン (ステージスポットライト) です。 全体でフォロースポットと呼ぶこともあります。 いずれも舞台上の特定の人物や場所を照らして目立たせたり、視覚的に誘導する、フォロー するために用いられます。

映画などでは、舞台ではあまり用いられないあからさまに逆光的 (バックピン) なスポットライトが効果的に用いられることがあります。 例えば舞台後方から観客席に向かって対象を背後から見るような構図です。 とくにアイドルものの アニメ や マンガ などではこの構図は多用され、舞台に立つ キャラ の緊張感や不安や孤独、晴れがましさや希望、未来を 画面 で提示し、感情移入 を助ける役割を果たします。 合わせて歌や演劇が始まる前の静寂や、スポットライトで キラキラ 光る小さなチリやほこりが描かれることもあります。

これは現実の舞台やステージなどの演出でも同様で、対象に後光が差しているような効果が与えられ、音楽コンサートや ライブ のはじめ、アーティストが舞台に上がる瞬間に使われたりもします。 その神々しさから、しばしば 降臨 (光臨) などと呼ばれることもあります。

一般人でも人生で何度かは浴びる機会があるかも…

これらに喩えて、人が注目を集めることをスポットライトを浴びたなどと表現することもあります。 一方、スポットライトや人々の注目を浴びた晴れがましさや陶酔感が忘れられず、その場にいつまでも留まりたい、再びまた浴びたいと強く願って依存症気味に目立とうとする心理状態を スポットライト症候群 と呼びます。 人から注目を集めるというのは思った以上に一部の人にとっては魅力的なものでもあり、時としてその欲求が強すぎて奇行に走るなど、第三者から見て 痛々しい ような言動になることもあります。

一般人 が舞台上でスポットライトを浴びる機会はそうそうないでしょうが、音楽系の部活や 趣味 の演奏会や発表会で、晴れがましい舞台の 主人公 を演じた人は少なくないかもしれません。 また企業のプレゼンテーションや表彰、あるいは結婚式などで浴びることもあります。 それはしばしば恍惚感を伴う甘美なものかもしれません。

なおスポットライトではなくフラッシュ (ストロボ) を浴びたと呼ぶ場合は、これらの意味のほか、不祥事を起こしたり犯罪者として報道カメラマンのそれを一身に浴びたという意味で使われることも多いでしょう。 こちらはできるだけ浴びたくない光と注目でしょう。

対象の魅力を生かすも殺すも照明次第?

スポットに用いられる照明器具・灯具は色々ありますが、代表的なものはパーライト (PAR light) でしょう。 リフレクターを持った汎用性が高い電球やそれを用いた照明器具で、よく見かけるものは円筒形の筐体を持ちスタンドがついて移動が可能なもの、舞台上部のバトン (移動可能な金属製のパイプ) やトラス (組み立て式の照明類設営用の骨組み) からいくつも吊るすなどして 固定 したものでしょう。 後者はサスペンションライトとも呼ばれます。

必要に応じて角度を調整したり (開場前に介錯棒と呼ばれる長い棒で調整したりする)、点灯したり消灯したりしつつ、広がりのある光を対象物や舞台全体に与えます。 またフィルターによって 色 をつけて 背景 演出の一部としたり、照角が狭く指向性の強いものは光の筋として視覚効果を狙う場合もあります。

エンタメ の場はもちろん、商店のディスプレイ台の照明や 絵画 などの 展示 の際に イベント会場 や ホール で使われるものでもおなじみでしょう。 上部に設置して特定の対象を照らすものは〇〇トップと呼びます。 センターを照らすならセンタートップ、司会者 なら司会者トップみたいな呼び方ですね。

一般でイメージするスポットとは異なりますが、可動式の灯具でムービングヘッドライトもあります。 素早く自在に向きを変えることができるため、対象を照らしたり光の筋を縦横に動かすなどして、躍動感のある派手で鮮やかな演出が可能となります。

いずれも単に舞台や画面を明るく見やすくするだけでなく、それ自体が メッセージ を発信する力を持ち、照らし出す対象とともに様々な情報を見るものに与えることができます。 これらを組み合わせ、また個々の照明器具の色温度や光の強さ、照射角度の調整などを通じて、よりドラマチックに舞台や画面を彩ります。

|

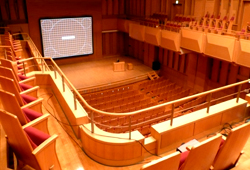

| 舞台と座席を持つ演劇・コンサートホール の例 (千葉/ 京葉銀行文化プラザ) |

照明というと何やら 地味 でいかにも裏方・縁の下の力持ちのようなイメージがあります。 しかし実際は視覚情報の大半を担う極めて重要な要素であり、とりわけ映画や スチル写真 などは、照明に始まり照明に終わるとはよく聞く話です。

とくに人物のポートレートなどは、照明次第で平凡なみすぼらしい写真にもなれば、被写体の魅力を引き出して立体感や 雰囲気 のある素敵な写真にもなります。 その奥深さや意義 (あるいは難しさ) は、ちょっとでも映画や写真に制作側として触れた人には実感できるものでしょう (あたしはセンスがないのでいつも困ってます w)。

なお舞台以外の場所、例えば観客席を照らす常設のものはこれらとは別途に扱われ、シーリングライト (CL) と呼ぶことが多いでしょう。 これは客席天井に設置された灯りになります。 舞台の前部左右に設置され斜め前から舞台を照らすものはフロントライトやフロントサイドライト (FR) と呼びます。 舞台の左右は一般に観客席から見て左を下手 (しもて)、右を上手 (かみて) と呼びますから、これらフロントライトは下手フロント・上手フロントみたいに呼ぶことが多いでしょう。

ハロゲンランプは便利だけれど扱いも面倒でした

パーライトをはじめ照明用の発光体それ自体はひと昔前までは白熱灯、中でも極めて明るいハロゲンランプがよく使われていました。 しかしこれは扱いが難しく (消費電力が高くめっちゃ熱くなるうえに価格も高く寿命は短い)、とくに個人で創るような映画の移動撮影では極めて使いづらいものでした。 とはいえ他に使えるものはありませんでした。

民生用のバッテリー式のものは光量が足りず、さりとて大光量のものは家庭用コンセントや発電機などがほぼ必須で、8ミリ映画などでも室内撮影にしか使えませんでした。 点灯前に手が触れると脂がついて焼けるので素手で扱うのは原則厳禁扱い、しかもほんの数分も点灯すると今度は手に触れたら火傷必至な機材でした。 自然な明るさにする場合、なるべく対象を直接強く照らす (直射) のは避けて天井や壁を照らして反射光で明るさを採る方法が一般的ですが (バウンス)、やっぱり明るさが足りずにいくつも炊く必要がありました。 一般家庭だと、いくつも点灯したら簡単にブレーカーも落ちてましたね。

業務用のピンスポ用にキセノン (クセノン/ ディスチャージ) ランプもありましたが、ひと昔前までは値段が高すぎて 筆者 のような ド素人 が気軽に使えるようなものではありませんでした (一応舞台設営や什器組立のバイトを若い頃に1年くらいやっていたので最低限の機材の取り扱い (シュート作業) はできますが、照明設計などは趣味の範疇に過ぎず、自前の機材は民生用ばかりで完全な素人と全く同じです)。 キセノンは民生用だと超高級な映写機やプロジェクターの映写用ランプとして見かける程度でしたね。 こちらは明るく自然光に近い光が得られるだけでなく、寿命が長いのが特徴でしょうか。

その後 LED ランプが普及すると、とくにハロゲンは徐々にそれに取って代わられています。 また舞台用はともかく、撮影用はカメラ自体の暗所撮影能力も高まり、昔ほど明るさのためだけに照明をいくつも炊く必要はなくなりました。 より演出の方向に用途が変化したと云って良いでしょう。 ちなみにハロゲンランプはエネルギー効率が悪いものだとして EU などでは禁止されるようになり、日本でも 環境 への配慮の観点から2023年あたりから製造中止や販売終了が相次いでいます。

なおいずれの照明器具にしても、光量の高いものは絶対に直視しないようにしましょう。 ピンスポだと顔に当たることが多い訳ですが、当然ながら目には良くありません。 パッと明るい光が差すとついそちらの方に視線が向いてしまいますが、場合によっては視力低下の原因にもなりかねませんので気をつけましょう。 とくに LED などの大光量のものは、近距離からでも明るさのわりにハロゲンみたいな無意識に目をそらしたくなる熱を感じることがなく、重大な 事故 の原因にもなります。 照らされる側が注意するのはもちろん、照らす側が素人判断で安易に機材を選んだりピンスポを行うことがないようにしましょう。